Социальная стратификация и социальная мобильность

Человеческое общество представляет собой очень сложноорганизованную структуру и, как любой другой сложной системе, ему присуще разделение на обособленные друг от друга части, которые хоть и составляют единое целое, всё же имеют свои, присущие только им особенности. В статье мы подробно рассмотрим это явление. В науке его принято называть социальной стратификацией. Чуть ниже ей будет дано несколько более точных и строгих определений.

Понятие социальной стратификации

Социальная стратификация общества – одно из главных понятий социологии, система признаков и критериев, по которым члены общества делятся на определённые группы в зависимости от своего происхождения, уровня дохода, занятия определённой трудовой деятельностью и т. д.

Социальная стратификация общества – иерархически организованная структура социального расслоения, в том или ином виде, существующая в любом человеческом обществе.

Социальная стратификация общества – дифференциация людей, составляющих определённое общество на классы (страты), в соответствии с их иерархическим рангом. Люди, относящихся к разным стратам различаются уровнем дохода, наличием или отсутствием определённых привилегий, занятием теми или иными видами труда и пр.

Критерии социальной стратификации

Так называют признаки, по которым людей в обществе разделяют на определённые группы. Основные критерии социальной стратификации следующие:

- Доход. Он может быть большим, средним или маленьким. Большой доход позволяет человеку не только удовлетворить все свои основные жизненные потребности, но и накапливать богатство, а также обзаводиться предметами роскоши. Средний доход позволяет удовлетворить все насущные потребности человека и его семьи. Низкий даёт возможность человеку лишь выжить, и то с очень большими усилиями;

- Власть. Обладание ей даёт право человеку в той или иной степени управлять обществом или определёнными группами в нём;

- Образование. Его уровень у людей никогда не бывает одинаков. То же можно сказать о доступе к образованию. В современном обществе, чем оно выше, тем больше шансов занять более высокую ступень с социальной иерархии;

- Престиж. Это уважение людей к тому, какое положение человек занимает. В нынешнем обществе считается престижным быть предпринимателем, чиновником ранга не ниже среднего или хотя бы преуспевающим врачом или юристом. Уровень дохода тоже имеет большое значение. За очень редкими исключениями, чем больше человек зарабатывает, тем он более уважаем.

Представители высших классов по критериям социальной стратификации общества, как правило, занимают верхние позиции, поэтому указанные признаки по праву можно назвать и критериями социального неравенства.

Типы социальной стратификации

Среди них выделяют рабство, касты, сословия и классы.

Рабство. Этот тип общества подразумевает самый большой уровень социального неравенства. Люди делятся на совершенно бесправных рабов и тех, кто ими может владеть, распоряжаться, как обычной вещью.

Касты. В них люди связаны между собой общим происхождением и набором прав. Последние зависят только от происхождения. О том, чтобы человек при жизни перешёл из одной касты в другую, и речи быть не может.

Сословия. В них права и обязанности тоже передаются по наследству, но всё-таки переход из одного сословия в другое хоть и сложен и очень редок, но возможен. Достаточно вспомнить, например, дарование дворянского звания.

Классы. Это группы людей с одинаковыми условиями жизни. Происхождение, заслуги предков и т. п. факторы не играют никакой роли. Переход людей в более высокий класс (равно как и наоборот) возможен и происходит достаточно часто.

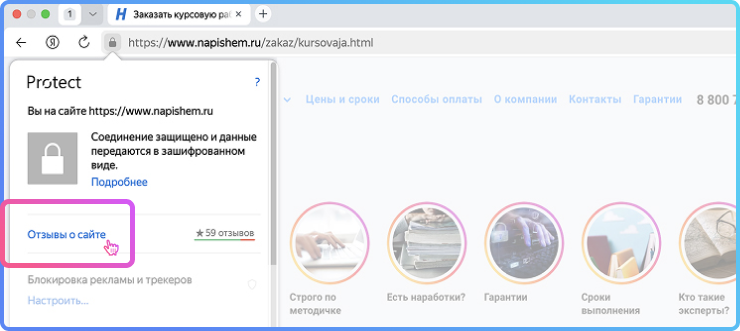

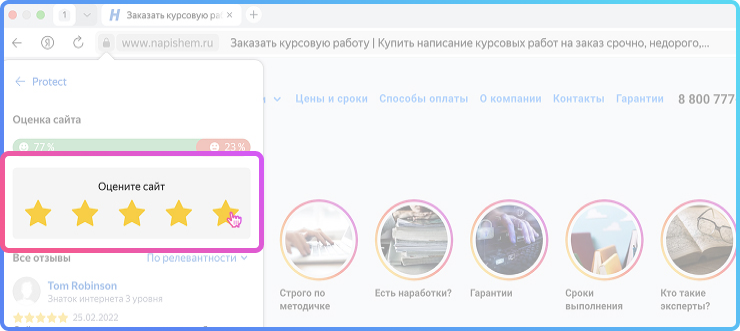

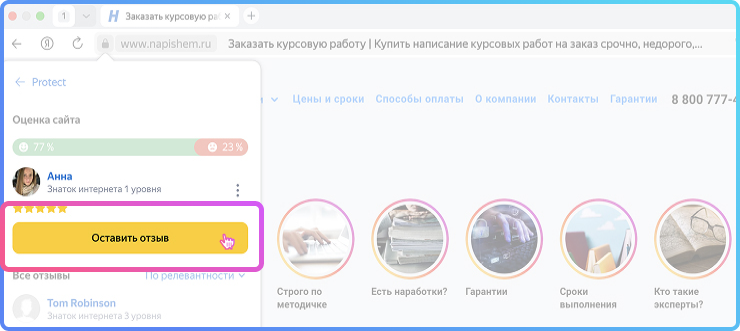

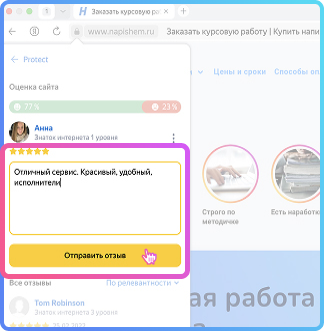

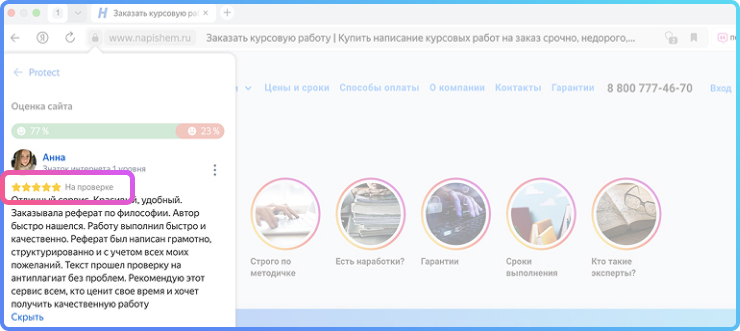

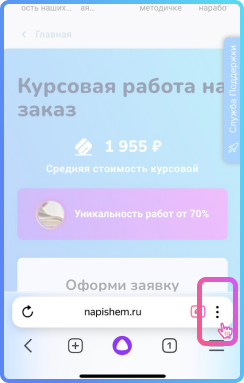

Нет времени решать самому?

Наши эксперты помогут!

Контрольная

| от 300 ₽ |

Реферат

| от 500 ₽ |

Курсовая

| от 1 000 ₽ |

Социальная стратификация и мобильность

Социальной мобильностью называют изменение своего положения в структуре общества социальной группы или отдельного индивидуума. Термин введён в 1927 году П. А. Сорокиным в работе «Социальная мобильность».

Социальную мобильность принято делить на – горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная – это переход человека в другую группу, стоящую на том же уровне социальной иерархии, что и прежняя. Вертикальная – это переход человека или иного социального объекта в другой пласт общества. Он может быть как более высоким, так и, наоборот, более низким. Каналами социальной мобильности являются армия, церковь, политические организации, правительственные группы и т. д. Они позволяют человеку подняться, попасть в более высокий слой.

Также социальную мобильность делят на внутрипоколенную и межпоколенную. Внутрипоколенная – это, когда ещё при своей жизни человек одного социального слоя переходит в другой. Например, был крестьянином, стал рабочим или был мелким предпринимателем, стал крупным бизнесменом. Межпоколенная – это изменение социального статуса по отношению к статусу своих родителей. Например, родители живут в деревне, а сын переехал в город или родители по профессии учителя, а сын стал профессором, бизнесменом или политиком.

Любая социальная мобильность предполагает и изменение самой личности человека. Адаптация его к новой социокультурной среде происходит совсем не просто. Существует огромное количество фильтров, способствующих отстранению индивида из новой среды, если он в неё не выписывается, не соответствует, не может себя найти в новом окружении.

Интенсивность и направленность социальной мобильности постоянно меняются, она зависит от массы факторов, но в первую очередь от особенностей социальной структуры общества. Чем в нём глубже разделение труда, тем шире возможности для мобильности. Перед индивидуумом большее число вариантов выбора.

Часто для получения новой работы или образования человек вынужден менять и своё место жительства. Это значительно ускоряет горизонтальную социальную мобильность. Этому же способствует научно-технический прогресс, появление новых видов транспорта, строительства и т. д. Перебраться на ПМЖ в другой город и регион даже большой страны, сейчас значительно проще, чем раньше.

Важно отметить, что преодоление социальных барьеров зависит не только от самого человека (его ума, характера, трудолюбия), но и от объективных особенностей стратификации общества. Чем длиннее дистанция между различными слоями, тем её сложнее преодолеть.

В ряде обществ преградами для социальной мобильности являются религия человека, его национальность, политические взгляды. В частности, в СССР без членства в партии практически никак нельзя было стать более-менее крупным начальником, чиновником и т. п. В некоторых так называемых исламских государствах не мусульманину почти невозможно получить сколь-нибудь значимое общественное положение и уважаемый социальный статус.